René-Yves Creston, né René Pierre Joseph Creston le 25 octobre 1898 à Sant-Nazer (Saint-Nazaire), incarne une figure majeure de la renaissance culturelle bretonne du XXe siècle. Fils d’un milieu modeste, il grandit dans une ville portuaire où les récits de marins et les échos des traditions celtiques se mêlent aux effluves salins de l’Atlantique. Dès son plus jeune âge, Creston est marqué par cette Bretagne profonde, celle des pardons, des contes et des chansons en langue bretonne, qui, malgré les assauts de l’uniformisation républicaine, persiste dans les mémoires rurales. Cette identité bretonne, à la fois fragile et tenace, devient le socle de son existence, nourrissant une œuvre foisonnante où l’art, l’ethnographie et un nationalisme breton discret, mais indéfectible, s’entrelacent avec une rare subtilité.

Une jeunesse entre mer et pinceaux

Creston découvre tôt sa vocation artistique. Après des études à l’École des Beaux-Arts de Naoned (Nantes), il rejoint Paris pour se perfectionner à l’Académie Julian, un creuset où s’épanouissent les avant-gardes des années 1910. La capitale, avec son bouillonnement intellectuel, l’expose à des courants modernes comme le cubisme ou le futurisme, mais ne le détourne jamais de ses racines. Au contraire, c’est à Paris qu’il prend conscience de la singularité de la culture bretonne, menacée par une centralisation culturelle qui relègue les particularismes régionaux au rang de curiosités folkloriques. De retour en Breizh dans les années 1920, il s’installe à Roazhon (Rennes), où il commence à tisser des liens avec des artistes et intellectuels partageant son aspiration à revitaliser l’âme bretonne. Cette période marque le début d’un engagement où l’art devient un acte de résistance culturelle.

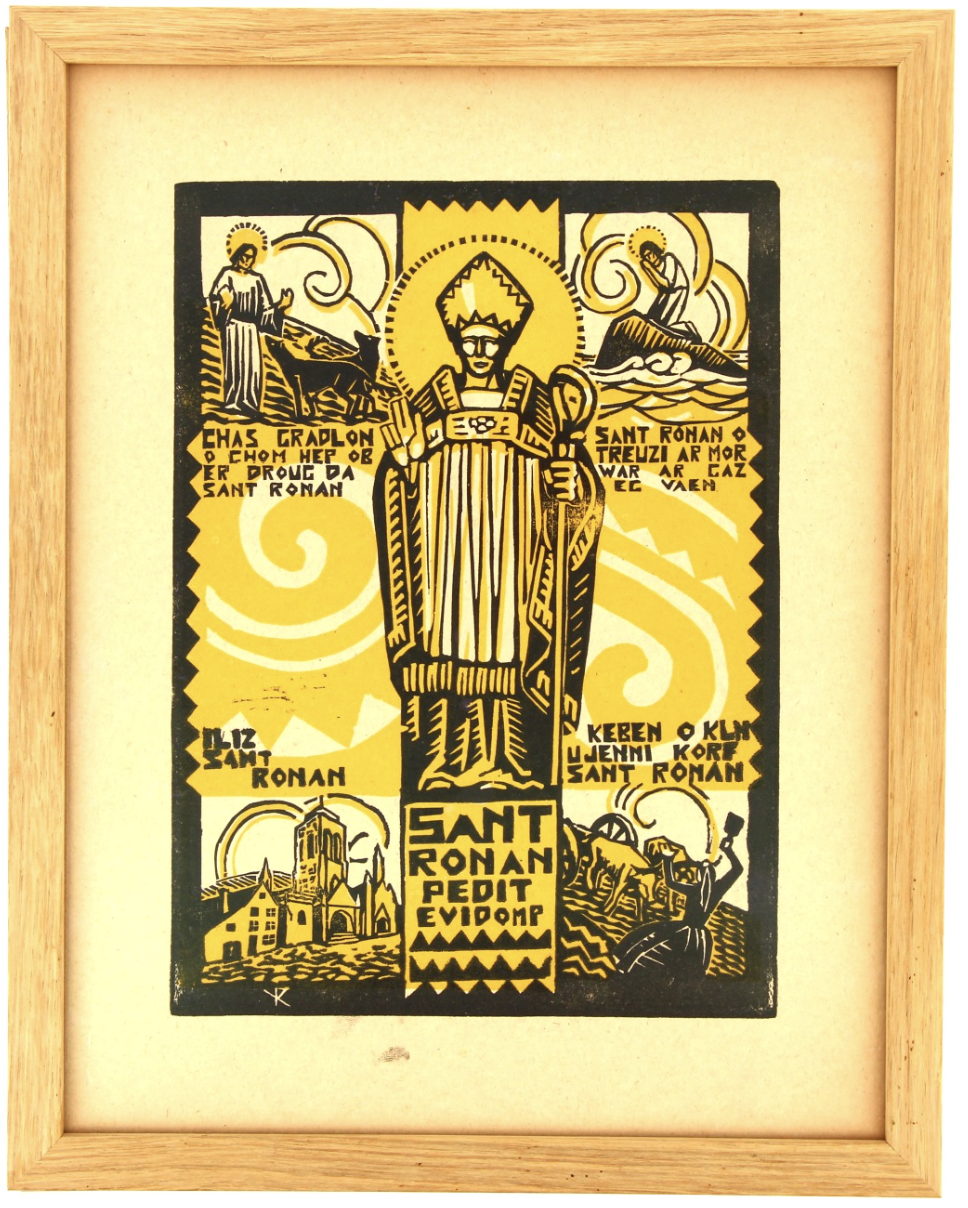

En 1923, Creston co-fonde le mouvement Seiz Breur (« les sept frères » en breton) avec Jeanne Malivel, Jean Filger et d’autres artisans de cette renaissance. Ce groupe, qui réunit peintres, sculpteurs, céramistes et écrivains, ambitionne de réinventer l’art breton en conjuguant modernité et tradition. Inspirés par les motifs celtiques, les entrelacs des manuscrits médiévaux et les broderies des costumes paysans, les Seiz Breur rejettent l’académisme parisien pour proposer une esthétique épurée, ancrée dans le terroir. Creston, avec son talent de dessinateur et de graveur, y joue un rôle central. Ses œuvres, qu’il s’agisse de gravures sur bois, d’aquarelles ou de céramiques, capturent l’essence d’une Breizh intemporelle : des scènes de pêcheurs bigoudens de Penmarc’h aux silhouettes de lavandières en coiffe, chaque trait semble murmurer une fidélité à une terre et à un peuple. Ce n’est pas un hasard si ses créations ornent des pièces de théâtre en langue bretonne, comme Ar C’hornandoned (1927) de Yann Bayon, ou des ouvrages littéraires comme Kan da Gornog de Youenn Drezen, pour lequel il conçoit une police d’écriture inspirée des alphabets celtiques. Ces gestes, en apparence modestes, sont autant d’actes de préservation d’une culture menacée par l’oubli.

Un nationalisme breton en filigrane

Le contexte des années 1920 et 1930 est propice à l’émergence d’un nationalisme breton, porté par des figures comme François Debeauvais ou Olier Mordrel. Creston, bien que sensible à ces idées, adopte une posture nuancée. Il contribue à Breiz Atao, la revue du mouvement nationaliste, où il défend une vision de l’art comme rempart contre l’assimilation culturelle. Ses articles, souvent illustrés de ses propres gravures, exaltent la richesse du patrimoine breton, des costumes aux danses, des légendes aux architectures rurales. Ce nationalisme, discret mais constant, s’exprime moins par des discours que par des actes : une assiette ornée d’un triskell, une peinture célébrant les landes de Plogoù (Plogoff), un costume dessiné pour une pièce en breton. Creston ne brandit pas de drapeau ; il le tisse, fil à fil, dans ses créations.

Cette fidélité à la cause bretonne s’épanouit également dans ses contributions à la vie culturelle. En 1929, il participe à la réalisation d’un cabinet nuptial offert à François Debeauvais, un geste symbolique qui célèbre l’unité des Bretons dans leur quête d’émancipation culturelle. Ses illustrations pour des revues comme Kornog ou Keltia diffusent ces idées auprès d’un public lettré, tandis que ses collaborations avec des écrivains en langue bretonne renforcent la vitalité d’une littérature menacée. Creston n’est pas un agitateur ; son nationalisme est celui d’un artisan patient, convaincu que la beauté d’une coiffe ou la puissance d’un chant peuvent faire plus pour la cause bretonne que mille manifestes.

L’appel des horizons lointains

L’œuvre de Creston ne se limite pas aux frontières de la Bretagne. En 1929, il embarque sur un thonier de Fécamp, direction Iceland (Islande) et le Spitzberg. Ce voyage, rude et initiatique, le confronte à la vie des marins, dont il capture la rudesse dans des croquis vibrants de vérité. Quatre ans plus tard, en 1933, il rejoint l’expédition polaire du commandant Jean-Baptiste Charcot à bord du Pourquoi-Pas ?, en tant que peintre officiel. Destination : Kalaallit Nunaat (Groenland), où il documente la vie des Inuits avec une sensibilité ethnographique remarquable. Ses tableaux, comme Femmes inuites (vers 1933), ne se contentent pas de dépeindre des figures exotiques ; ils établissent un parallèle implicite avec Breizh, un peuple périphérique luttant pour préserver son identité. Ces expéditions, loin de l’éloigner de sa terre natale, enrichissent son regard. De retour, il publie des études sur le costume breton, collectant avec soin les motifs des broderies bigoudènes de Pont-‘n-Abbad (Pont-l’Abbé) ou léonardes de Plougonven.

Après 1945, Creston se consacre à la reconstruction culturelle de Breizh . Il prend la tête d’Ar Falz, une association laïque fondée par Yann Sohier, qui promeut la langue bretonne. En 1949, il rejoint le CNRS, où il mène des missions d’ethnographie, d’abord en Italie du Sud, puis dans le monde maritime breton. Passionné de navigation, il sillonne les côtes bretonnes, collectant avec une rigueur scientifique les traces d’un patrimoine en voie de disparition : costumes, chansons, savoir-faire des pêcheurs. En 1957, il devient directeur du Musée d’Éthnographie de Sant-Brieg (Saint-Brieuc), qu’il transforme en un sanctuaire vivant de la culture bretonne. Ses écrits, qu’il s’agisse d’études sur les tenues paysannes ou de récits de ses expéditions polaires, traduisent une ethnologie militante, où chaque détail sauvé est un rempart contre l’oubli.

Un legs intemporel

René-Yves Creston s’éteint le 30 mai 1964 à Stabioù-ar-Mor (Étables-sur-Mer), face à la mer qui a tant inspiré son œuvre. À soixante-cinq ans, il laisse derrière lui un héritage immense : des peintures où dansent les couleurs de la lande, des céramiques ornées de triskells, des illustrations qui donnent vie à la littérature bretonne. Mais au-delà de l’artiste, c’est l’homme qui marque les esprits : un Breton dont le nationalisme s’exprime dans la délicatesse d’un motif, la courbe d’une coiffe, la mémoire d’un chant. Creston n’a pas cherché à briser ; il a construit. Dans un monde où les peuples étaient broyés par la modernité et l’État français, il a su, par son pinceau et sa plume, rappeler que Breizh n’était pas une simple périphérie de l’Hexagone, mais une nationalité réelle. Son œuvre invite, avec une douceur infinie, à ne jamais oublier : les racines, lorsqu’on les chérit, donnent des ailes.

Olier Kerdrel

Recevez notre newsletter par e-mail !