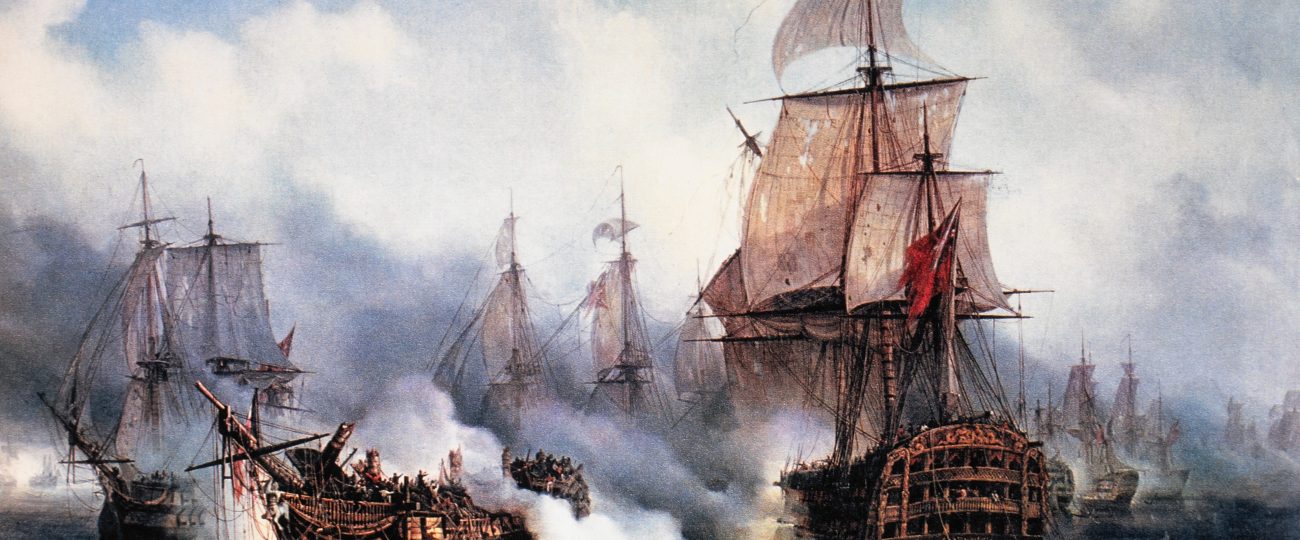

Le 21 octobre 1805, au large du cap Trafalgar, sur la côte sud-ouest de l’Espagne, la flotte franco-espagnole, commandée par l’amiral Pierre-Charles Villeneuve, subit une défaite écrasante face à la Royal Navy britannique, dirigée par l’amiral Horatio Nelson. Cette bataille navale, l’une des plus décisives de l’histoire, marque un tournant dans les guerres napoléoniennes, annihilant les ambitions maritimes de la France et précipitant l’effondrement de l’empire français.

Une Défaite Navale d’une Ampleur Inouïe

La flotte franco-espagnole, forte de 33 navires de ligne (18 français, 15 espagnols), 5 frégates et 2 bricks, totalise environ 2 600 canons et 30 000 hommes. En face, la flotte britannique, composée de 27 navires de ligne, 4 frégates et 2 navires plus petits, aligne environ 2 200 canons et 17 000 hommes. Malgré l’avantage numérique des Franco-Espagnols, la supériorité tactique et technique des Britanniques est écrasante. Nelson adopte une stratégie audacieuse : diviser sa flotte en deux colonnes pour percer la ligne ennemie, visant à isoler et détruire les navires un à un. Cette tactique, combinée à la meilleure coordination, à l’entraînement rigoureux des équipages britanniques et à la qualité de leurs navires, scelle le sort de la bataille.

Les pertes franco-espagnoles sont colossales. Sur les 33 navires de ligne, 22 sont capturés ou détruits : 11 français et 11 espagnols. Parmi les navires français emblématiques, le Redoutable (74 canons), commandé par le capitaine Jean-Jacques Lucas, se distingue par sa résistance, infligeant des dommages sévères au Victory (100 canons) de Nelson, mais il est finalement capturé. Environ 7 000 marins franco-espagnols sont tués ou blessés, et 7 000 autres faits prisonniers. Les Britanniques, en revanche, ne perdent aucun navire, bien que 1 700 hommes soient tués ou blessés, dont Nelson lui-même, mortellement atteint par un tireur du Redoutable. Cette asymétrie des pertes souligne l’inefficacité des tactiques franco-espagnoles et l’incapacité de Villeneuve à exploiter son avantage numérique.

L’Incapacité Française à Compenser les Pertes

La flotte française, déjà affaiblie par les années de Révolution (1789-1799), souffre de lacunes structurelles que Trafalgar expose cruellement. Sous la Révolution, la marine royale a été décimée par l’émigration des officiers aristocrates, la désorganisation des arsenaux et le manque de financement. Napoléon, bien que conscient de l’importance de la mer, privilégie ses campagnes terrestres, laissant la marine sous-équipée. Les navires français, souvent mal entretenus, sont moins maniables que leurs homologues britanniques, dont les coques recouvertes de cuivre augmentent la vitesse et la résistance. Les équipages français, composés en partie de conscrits inexpérimentés, manquent de la cohésion et de l’entraînement des marins britanniques, qui bénéficient d’années de service continu en mer.

Après Trafalgar, la France est incapable de reconstituer une flotte compétitive. Les arsenaux, comme celui de Brest, en Bretagne occupée, manquent de bois de qualité, de main-d’œuvre qualifiée et de fonds. La construction d’un navire de ligne, comme un vaisseau de 74 canons, prend environ deux à trois ans et coûte environ 1 million de francs-or, une somme colossale pour un empire déjà endetté par les guerres terrestres. Entre 1805 et 1815, la France ne parvient à construire qu’une poignée de nouveaux navires, insuffisants pour défier la Royal Navy. Le blocus britannique, renforcé après Trafalgar, paralyse les ports français, empêchant l’approvisionnement en matériaux et la sortie des navires restants. Brest, par exemple, reste sous surveillance constante, avec des escadres britanniques bloquant l’accès à l’Atlantique.

Le Rôle de la Flotte Britannique dans la Chute de l’Empire

Trafalgar consacre la suprématie maritime britannique, qui devient un facteur clé dans la destruction de l’Empire napoléonien. La Royal Navy, désormais incontestée, impose un blocus économique rigoureux sur les côtes européennes, asphyxiant le commerce français. Le Blocus Continental, décrété par Napoléon en novembre 1806 (Décret de Berlin), vise à contrer cette domination en interdisant le commerce avec la Grande-Bretagne. Cependant, ce blocus est un échec : il aliène les alliés de la France (comme la Russie, qui rompt avec Napoléon en 1810) et provoque des pénuries en France, où les produits coloniaux (sucre, café) deviennent rares et coûteux.

La flotte britannique joue également un rôle actif dans les campagnes anti-napoléoniennes. En 1808, elle soutient la révolte espagnole contre l’occupation française, transportant des troupes et des armes vers la péninsule ibérique. La guerre d’Espagne (1808-1814), un « ulcère » pour Napoléon, draine les ressources françaises, avec jusqu’à 300 000 soldats engagés. En 1812, la Royal Navy facilite l’approvisionnement des forces russes lors de la campagne de Russie, contribuant indirectement à la désastreuse retraite de la Grande Armée. Enfin, en 1815, après la défaite de Waterloo (18 juin), c’est la flotte britannique qui transporte Napoléon vers son exil final à Sainte-Hélène.

Charge des dragons écossais à Waterloo

La domination maritime britannique limite également l’accès de la France à ses colonies. Les Antilles françaises, comme la Martinique, tombent aux mains des Britanniques en 1809-1810, privant la France de ressources économiques cruciales. Cette isolation maritime affaiblit l’économie française, déjà mise à rude épreuve par les dépenses militaires. Entre 1805 et 1814, le budget de l’Empire est en déficit chronique, avec des dettes dépassant 700 millions de francs en 1813. Trafalgar, en somme, n’est pas seulement une défaite militaire, mais un catalyseur de l’effondrement économique et stratégique de l’Empire français.

La Dimension Bretonne

La Bretagne, avec ses ports stratégiques (Brest, Lorient, Saint-Malo) et sa tradition maritime, est profondément impliquée dans Trafalgar. Brest, principal arsenal de l’Atlantique aux mains des Français, est au cœur des préparatifs de l’invasion de l’Angleterre (1803-1805). La flotte de Brest, sous l’amiral Ganteaume, compte 21 navires de ligne, mais elle est bloquée par la Royal Navy et ne peut rejoindre Villeneuve avant la bataille. De nombreux marins bretons, réquisitionnés contre leur gré et contre toute légitimité et légalité, servent dans la flotte franco-espagnole. Les pertes humaines touchent durement la Bretagne. Sur les 7 000 marins franco-espagnols tués ou blessés, une proportion significative vient de Bretagne, où la marine française mobilise de force. Les familles de pêcheurs de Concarneau à Saint-Malo, réquisitionnés en temps de guerre, sont endeuillées, et l’économie bretonne souffre du blocus britannique.

Le prélude à la libération de l’Europe

La bataille de Trafalgar marque la fin des ambitions maritimes de la France et consacre la domination britannique sur les mers du globe. L’incapacité de la France à compenser ces pertes, due à des faiblesses structurelles et au blocus britannique, fragilise l’Empire napoléonien, qui s’effondre en 1814 après une série de revers amplifiés par la suprématie navale britannique. Pour la Bretagne, Trafalgar est une tragédie humaine et économique, touchant ses marins et ses ports. Trafalgar, avec la bataille des nations de Leipzig (1813) et Waterloo marque un tournant de la guerre de libération européenne de l’occupation française.

Olier Kerdrel

Recevez notre newsletter par e-mail !