« La pensée raciale dans le nationalisme irlandais : comment les nationalistes irlandais ont-ils conçu historiquement l’identité irlandaise ? » par Keith Woods (Partie 3)

Par Keith Woods

Yeats et Hyde ont tous deux été des figures monumentales dans l’histoire du renouveau celtique de l’Irlande. Le point de vue de Hyde, selon lequel l’objectif de ce renouveau de la langue irlandaise, de la mythologie et de la conscience de soi était de réveiller une identité raciale unique et de favoriser ses meilleures caractéristiques, était largement partagé par d’autres personnalités impliquées dans le mouvement. Dans un article intitulé « The Celtic Revival of Today » (Le renouveau celtique d’aujourd’hui), publié en 1899, le père J. O’Donovan résume ainsi les objectifs du mouvement :

« Le mouvement actuel signifie, en outre, l’émancipation des Celtes de l’influence raciale étrangère et la construction d’un nouvel art et d’une nouvelle littérature en Irlande, animés par l’esprit celtique, informés par tout ce qui est bon dans le passé de l’Irlande… Il ne s’agit pas d’une imitation servile du passé, mais de l’instauration d’une ère nouvelle, inspirée par l’esprit du passé dans la mesure où cet esprit est racial et, en tant que tel, vrai pour tous les temps. »

De même, un ouvrage de 1903 sur l’importance de la renaissance de la langue irlandaise la recommandait, car elle permettrait de former la génération montante dans toutes les traditions de leurs ancêtres, cela maintiendra en vie les caractéristiques qui individualisent notre race, cela maintiendra en vie notre esprit de chevalerie, d’héroïsme, de générosité, de foi.

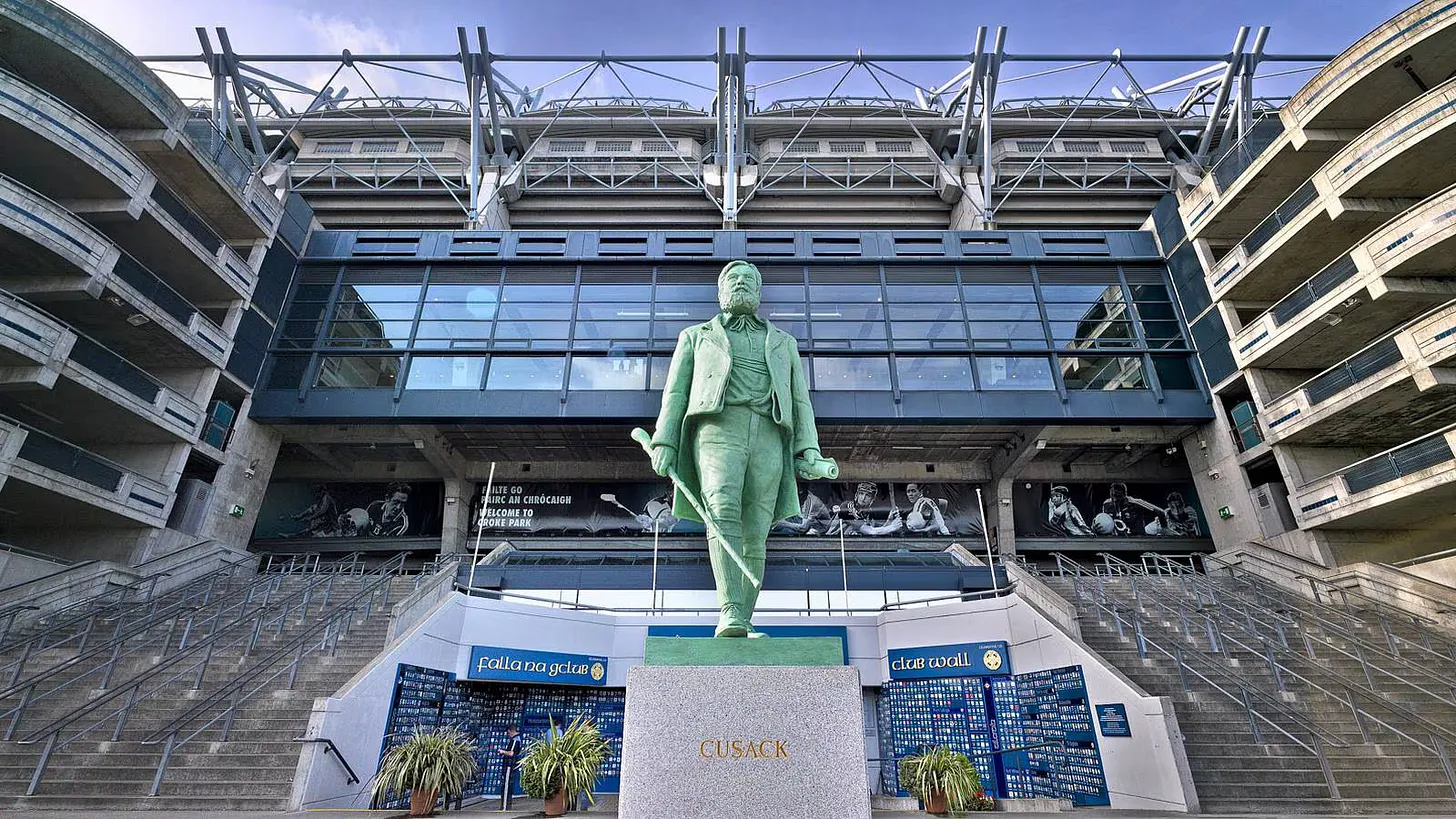

Le réveil de l’identité irlandaise ne s’est pas limité à la renaissance de la langue irlandaise. La création de la Gaelic Athletic Association en 1884 a donné une organisation et des règles formelles aux sports irlandais traditionnels que sont le football gaélique et le hurling, en réponse à la popularité croissante des sports britanniques en Irlande, tels que le rugby et le cricket.

La renaissance d’un sport exclusivement irlandais est devenue un élément important de la renaissance culturelle celtique plus large, et ici aussi, les figures clés étaient animées par le nationalisme ethnique et la pensée raciale. C’est ainsi que Michael Cusack, fondateur de la GAA, écrivait en 1884 :

« La force et l’énergie d’une race dépendent largement des loisirs nationaux pour développer un esprit de courage et d’endurance. Une race guerrière aime les jeux qui requièrent de l’adresse, de la force et de l’endurance. Les meilleurs jeux d’une telle race ne sont jamais exempts de danger. Mais lorsque l’esprit martial d’une race décline, quelle qu’en soit la cause, les jeux nationaux sont d’abord négligés, puis oubliés. Et comme les influences corruptrices et dégradantes se manifestent d’abord dans les capitales et les grandes villes, nous constatons également que les loisirs nationaux et les caractéristiques raciales s’estompent et disparaissent d’abord dans ces grands centres de population. »

Cusack pensait qu’une renaissance des jeux gaéliques comme le hurling, « inventé par la race la plus sublimement énergique et guerrière que le monde ait jamais connue », préserverait la force et l’esprit martial des Irlandais. Cusack était si nationaliste qu’il a servi de base au personnage du « Citoyen » dans l’Ulysse de Joyce, dépeint comme un antisémite farouchement nationaliste – un portrait représentant pour Joyce les « idéologies xénophobes des celticistes radicaux ».

Un exemple plus tardif de la conception ethnique de la nation irlandaise se trouve dans un ouvrage de 1938 de Pádraig Ó Siochfhradha, un autre écrivain irlandais de renom et membre du Sénat irlandais. Peut-être plus que quiconque mentionné jusqu’à présent, Ó Siochfhradha décrit précisément la base ethnonationaliste du nationalisme irlandais, enracinée dans l’unité de la race irlandaise et dans son « droit héréditaire » à la terre. Il écrit que les Gaëls d’Irlande possèdent les cinq éléments ou ingrédients qui constituent une nationalité à part entière. Ces éléments sont les suivants

(1) Une population d’un seul héritage et d’un seul sang, c’est-à-dire l’unité de la race.

(2) Une population parlant une seule langue – la langue irlandaise était la seule langue commune à toute la race.

(3) Une uniformité de mémoire et de tradition en ce qui concerne l’histoire, la culture et les coutumes.

(4) Une terre possédée par droit héréditaire.

(5) La liberté politique et l’autorité sur cette terre, c’est-à-dire un Etat.

S’il a été plus explicite que d’autres en décrivant les fondements ethnonationalistes du nationalisme irlandais, c’est uniquement parce que nombre de ces préceptes étaient considérés comme allant de soi, trop évidents pour tout Irlandais pour qu’il soit nécessaire de les théoriser.

Si l’utilisation courante du mot « race » par ces auteurs pour désigner un groupe ethnique comme les Irlandais a pu paraître déroutante, c’est parce que nos distinctions nettes entre race, ethnie et nation sont tout à fait modernes. La distinction entre le nationalisme « civique » et le nationalisme « ethnique » n’est apparue qu’en 1944, avec la publication de l’ouvrage de Hans Kohn intitulé The Idea of Nationalism (L’idée du nationalisme).

Avant l’abandon de la pensée raciale après la Seconde Guerre mondiale et la popularisation du terme « ethnicité », moins réducteur sur le plan biologique, la race était utilisée pour désigner des groupes ethniques individuels ainsi que les groupes raciaux plus vastes que nous connaissons aujourd’hui. Ainsi, il était courant de parler de la race irlandaise, de la race française ou de la race anglaise. Ce n’est qu’aujourd’hui que ce terme est controversé en raison des pressions politiques visant à dissocier l’ethnicité de la parenté biologique.

Tous les hommes étudiés ici – révolutionnaires, politiciens, diplomates et poètes – avaient une conception ethnique et raciale de l’irlandais. Pour eux, la lutte des Irlandais n’était rien d’autre que la lutte d’une race – une sous-race de la race blanche européenne – pour l’indépendance. Ils maintenaient un sentiment d’identification raciale avec une race blanche ou aryenne plus large et, dans le cas d’hommes comme Casement et Griffith, exprimaient des arguments réfléchis sur les intérêts de cette race et la place des Irlandais en son sein.

Personne ne rejetterait plus fermement que ces hommes eux-mêmes le projet de dénationalisation des partis modernes qui portent encore leur héritage, et la refonte de leur lutte en une lutte qui accueille la diversité ethnique et raciale. La réécriture de leur lutte pour en faire autre chose qu’une cause ethnonationaliste est non seulement une insulte à l’intelligence de quiconque possède les connaissances les plus élémentaires de l’histoire irlandaise, mais aussi une profanation du grand héritage de ces hommes et de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la cause de la liberté irlandaise.

Recevez notre newsletter par e-mail !