L’établissement humain en Irlande a commencé vers 8000 av. J.-C., pendant la période mésolithique, après le retrait des glaciers de l’ère glaciaire. Les preuves archéologiques indiquent que de petits groupes de chasseurs-cueilleurs sont arrivés par mer depuis la Grande-Bretagne ou l’Europe occidentale. Ces premiers habitants dépendaient de la pêche, de la chasse et de la cueillette, établissant des camps temporaires qui ont laissé peu de traces dans les archives archéologiques. Leur population est restée faible, limitée par les ressources disponibles sur cette petite île, jusqu’à ce que la période néolithique introduise des changements significatifs.

Vers 4000 av. J.-C., des communautés agricoles venues de Grande-Bretagne et d’Europe sont arrivées, remplaçant ou se mêlant aux chasseurs-cueilleurs précédents. Ces colons ont apporté des animaux domestiqués, des cultures céréalières et de la poterie. Ils ont construit des structures mégalithiques, y compris les tombeaux à couloir emblématiques de l’Irlande, comme Newgrange et Knowth dans la vallée de la Boyne, témoignant de pratiques rituelles complexes et de sociétés organisées. Cette migration a établi la première base démographique substantielle de l’Irlande, posant les fondations des changements démographiques ultérieurs.

Ceci a été écrit en introduction à Irish Nationalism: Essential Writings. Veuillez envisager d’acheter le livre et de laisser un avis positif.

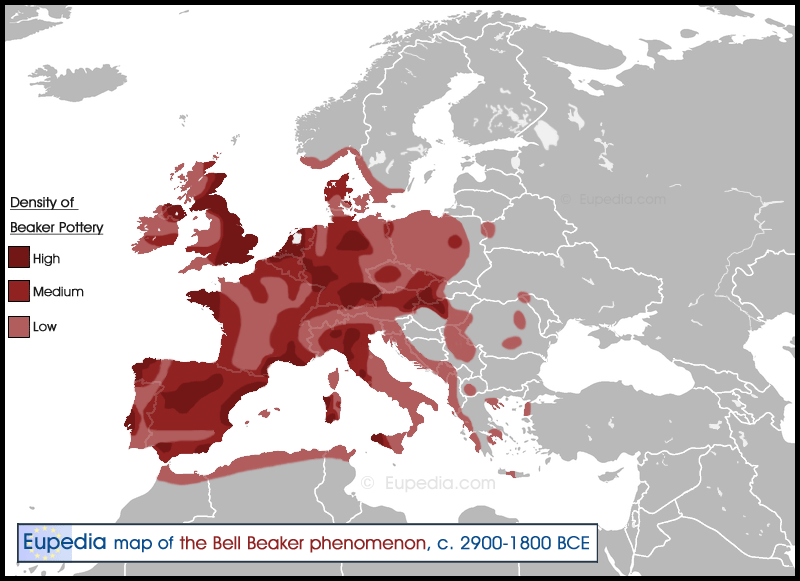

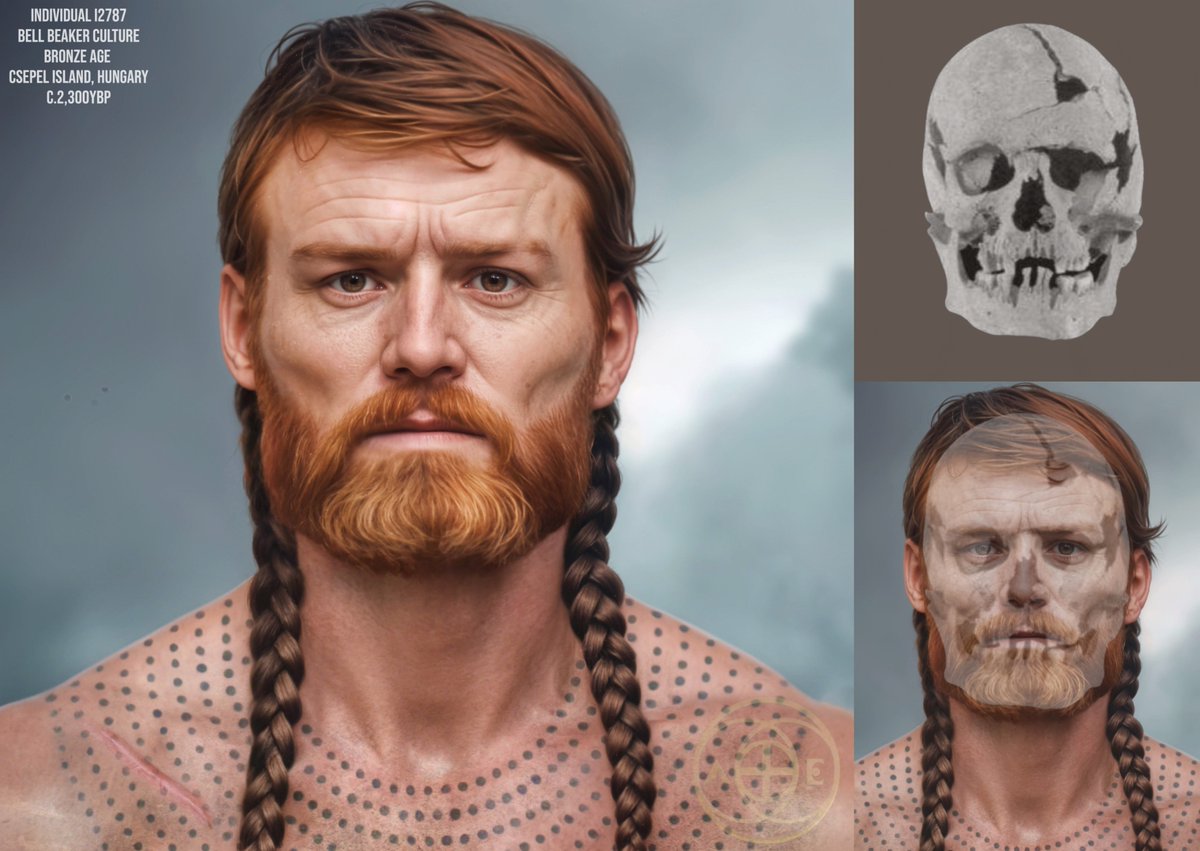

L’âge du bronze, débutant vers 2500 av. J.-C., a vu un autre mouvement de population majeur associé à la culture des gobelets campaniformes, probablement sous la forme d’une invasion violente. Nommée d’après leurs vases en forme de cloche caractéristiques, la culture des gobelets campaniformes trouve probablement son origine dans les Pays-Bas actuels. En plus de leur poterie distinctive, ils ont apporté des techniques avancées de travail et d’extraction des métaux, laissant des traces comme les mines de cuivre à Mount Gabriel dans le comté de Cork. Leur impact est peut-être le plus frappant dans leurs pratiques funéraires, visibles à Tara, où les inhumations individuelles ont remplacé les traditions antérieures. À ce site sacré, les archéologues ont découvert des tombes individuelles contenant des corps soigneusement inhumés avec des objets funéraires comme des pots et des bijoux, signalant un nouveau respect pour le statut personnel et l’au-delà. Ce type de pratique funéraire est un marqueur des peuples indo-européens, et la culture des gobelets campaniformes était l’un des successeurs de la culture dite « Yamnaya » des premiers Proto-Indo-Européens. Les études génétiques montrent une arrivée significative d’un nouvel ADN lié aux steppes en Irlande durant cette période, reflétant une migration transformatrice des peuples indo-européens.

Reconstruction d’un homme de la culture des gobelets campaniformes

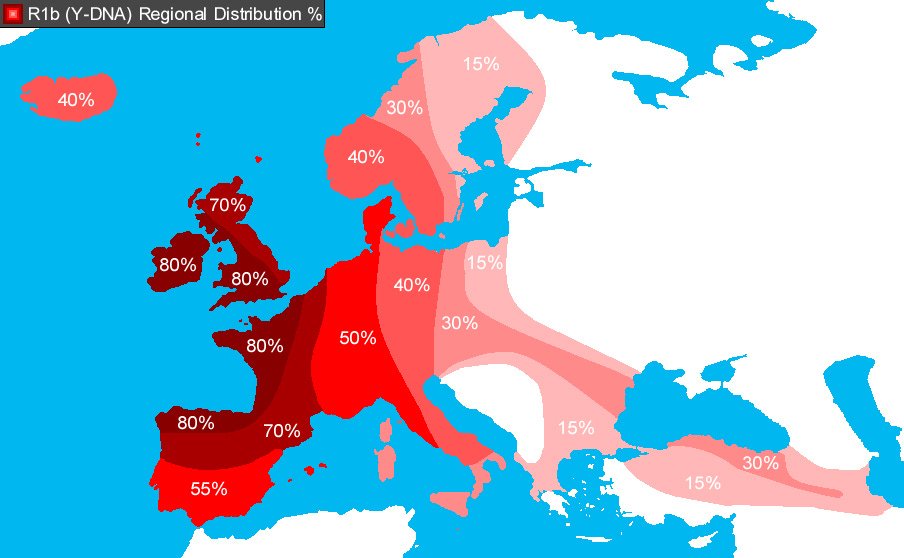

L’haplogroupe Y-DNA R1b, le plus fortement concentré en Irlande, est associé aux peuples indo-européens comme les gobelets campaniformes.

Cette nouvelle vague de population, culminant vers 2400 av. J.-C., coïncide avec un remplacement presque complet du pool génétique néolithique antérieur en Irlande, suggérant que cette ancienne invasion a presque entièrement supplanté les populations néolithiques précédentes, qui n’étaient probablement pas de taille à rivaliser avec les guerriers expansifs de l’âge du bronze. L’arrivée des gobelets campaniformes a totalement remodelé la population et la culture matérielle de l’Irlande, et a fourni le stock génétique de l’île, qui a peu changé depuis, isolé des autres grands mouvements de population sur le continent. Cette transformation démographique a également entraîné une expansion des réseaux commerciaux, reliant l’Irlande à une culture plus large de l’âge du bronze en Grande-Bretagne et sur le continent.

C’est avec l’âge du fer, commençant vers 600 av. J.-C., que nous voyons l’introduction de la culture celtique en Irlande, visible dans la diffusion des artefacts de style La Tène, tels que des outils en fer et des collines fortifiées.

Le style artistique La Tène

On pensait autrefois que ce changement culturel était dû à une invasion celtique de l’Irlande, mais nous savons maintenant qu’il y avait en réalité une continuité très stable avec les populations antérieures de l’âge du bronze, montrant peu de signes d’un nouvel afflux majeur. Au lieu de cela, il semble que les habitants natifs de l’Irlande aient adopté la langue et les pratiques celtiques par diffusion culturelle, probablement via des élites ayant rencontré la culture celtique par le commerce et les contacts avec les régions celtiques de Grande-Bretagne. C’est à cette période que la langue gaélique irlandaise est devenue dominante, donnant aux habitants de l’île une identité culturelle plus distincte. L’Irlande a toujours été divisée politiquement, avec une souveraineté fragmentée parmi de nombreux chefs locaux gouvernant de petits royaumes ou túatha. Cependant, à l’âge du fer, un peuple et une langue distincts étaient présents en Irlande, qui changeraient peu jusqu’à l’époque moderne.

L’adoption de la culture celtique fut une partie majeure de la création de ce qui est distinctement la culture irlandaise ; une autre fut l’arrivée du christianisme au Ve siècle apr. J.-C. Saint Patrick, un missionnaire né en Grande-Bretagne, est responsable de cette conversion du paganisme. Capturé comme esclave en Irlande avant de revenir en tant que missionnaire, Patrick a établi des églises et converti des chefs locaux, réalisant une conversion religieuse à grande échelle de l’île. Ce changement a intégré l’Irlande dans le monde chrétien plus large, tout en renforçant son caractère culturel distinct, car, contrairement à la Grande-Bretagne romaine, le christianisme en Irlande s’est beaucoup plus mélangé aux coutumes existantes pour créer un christianisme celtique distinctif. Les monastères ont adopté une structure décentralisée qui reflétait le système des túatha. Saint Patrick était vénéré dans la tradition irlandaise non seulement comme propagateur de l’Évangile, mais aussi comme légitimateur des traditions indigènes qu’il jugeait compatibles avec le christianisme, bénissant la loi préchrétienne Brehon d’Irlande. Dans les siècles qui suivirent, des centres monastiques comme Clonmacnoise devinrent des phares de l’apprentissage gaélique, mêlant traditions locales et érudition latine, aidant à cimenter une cohésion culturelle autour de l’identité irlandaise.

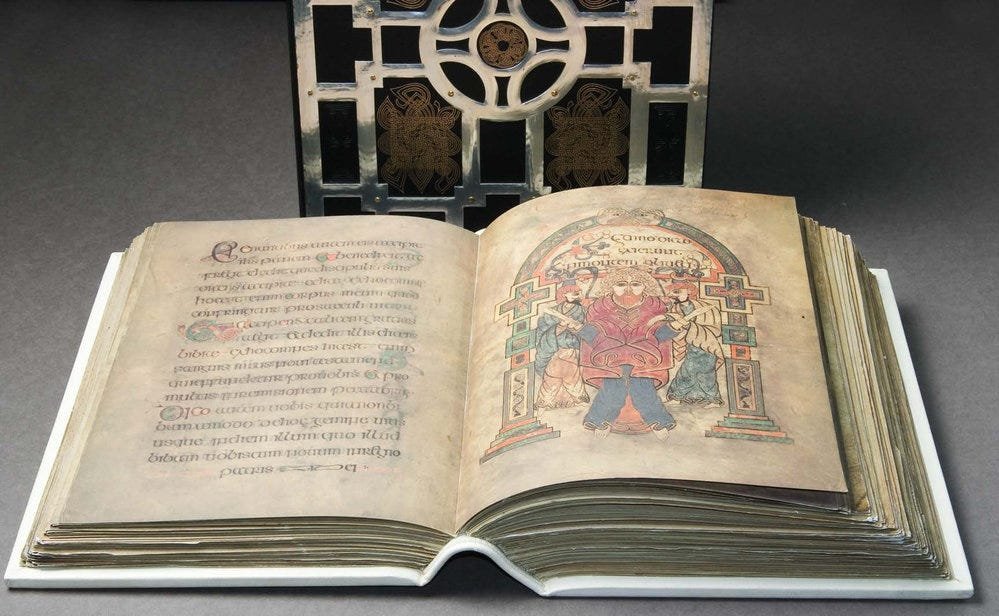

Au début du Moyen Âge, ces monastères devinrent des centres de savoir renommés, non seulement en Irlande, mais dans tout le monde chrétien, attirant des étudiants et des érudits de toute l’Europe et établissant l’Irlande comme un centre pivot de l’éducation dans le monde latin. Leur accent sur l’enluminure des manuscrits et la préservation des textes classiques a contribué à maintenir et diffuser le savoir à une époque où la majeure partie du continent faisait face à un déclin culturel. Mais pour l’Irlande, c’était un âge d’or culturel, qui lui valut le titre affectueux de « terre des saints et des savants », et au cours duquel les moines irlandais produisirent certains des plus beaux artefacts de l’art chrétien médiéval sous forme de hautes croix et de manuscrits illustrés comme le célèbre Livre de Kells.

Politiquement, l’Irlande restait fragmentée, mais le concept de Haut Roi (Ard Rí) reflète un sentiment précoce d’unité politique irlandaise. Datant d’au moins le Ve siècle, le Haut Roi était un suzerain cérémoniel, revendiquant l’autorité sur les rois régionaux depuis le site sacré de Tara. La littérature irlandaise médiévale dépeignait une lignée ininterrompue de Hauts Rois régnant sur l’Irlande depuis la colline de Tara, remontant à des milliers d’années. En pratique, ce titre était contesté, avec des dynasties rivales comme les Uí Néill au nord et les Eóganachta au sud se disputant la domination. Les Annales d’Ulster et d’autres textes relatent ces luttes, montrant que, bien que le Haut Roi manquât de pouvoir centralisé, l’existence de ce titre symbolisait une aspiration commune à l’unité. Bien que cela soit assez distinct de l’idée moderne de nationalisme, cela indique une reconnaissance de l’Irlande comme une entité unique, même si cela restait toujours politiquement ténu.

À partir de la fin du VIIIe siècle, l’Irlande devint un centre de l’âge viking. Les raids nordiques commencèrent à cibler les riches monastères irlandais et autres établissements, avant que les Vikings n’établissent des colonies permanentes comme Dublin, Wexford et Waterford au IXe siècle. Ces enclaves côtières introduisirent le commerce et l’urbanisme, reliant l’Irlande aux réseaux scandinaves existants. Les Vikings arrivèrent en tant qu’envahisseurs hostiles, mais avec le temps, ils s’assimilèrent souvent, adoptant la langue locale et se mariant avec la population indigène. La présence nordique intensifia également les conflits régionaux, car les rois locaux choisissaient souvent de s’allier avec eux contre leurs ennemis régionaux.

Les Xe et XIe siècles virent des efforts pour affirmer un plus grand contrôle politique sur toute l’Irlande, illustrés par l’ascension de Brian Boru. Membre de la dynastie Dál Cais de Munster, Brian défia la domination des Uí Néill, consolidant son pouvoir par des campagnes militaires et des alliances. En 1002 apr. J.-C., Brian revendiqua le titre de Haut Roi d’Irlande. Inspiré par Jules César, il se proclama Imperator Scottorum : Empereur des Irlandais. Sa victoire à la bataille de Clontarf en 1014 contre une force combinée de Vikings et de Leinster consolida son héritage, bien qu’il ait été tué dans la bataille. La mort de Brian fragmenta sa coalition, et aucun successeur ne parvint à égaler son envergure. Mais son règne marqua un sommet symbolique dans l’idée d’unité irlandaise, s’appuyant sur les traditions gaéliques et la légitimité chrétienne pour projeter une vision proto-nationale, même si elle restait encore irréalisée.

La domination normande en Irlande débuta en 1169, initiée par l’invitation de Diarmait Mac Murchada, roi de Leinster. Menés par Richard de Clare (Strongbow), les Normands apportèrent leur féodalisme distinctif, encore visible aujourd’hui dans les nombreux châteaux normands disséminés en Irlande. Initialement alliés des souverains locaux, ils établirent bientôt des seigneuries, en particulier à Leinster. Comme lors des invasions nordiques, beaucoup de Normands anglo-normands s’assimilèrent avec le temps, adoptant les coutumes et la langue gaéliques et se mariant avec la population indigène. L’expression « plus irlandais que les Irlandais eux-mêmes » (Níos Gaelaí ná na Gaeil féin) devint courante dans l’historiographie irlandaise pour décrire cette tendance commune à l’assimilation. La couronne anglaise, alarmée par cette tendance, imposa les Statuts de Kilkenny en 1366, interdisant aux colons de parler irlandais ou de se marier avec les autochtones. Cependant, ces statuts eurent peu d’impact, et les Hiberno-Normands continuèrent à s’assimiler à l’identité culturelle irlandaise dominante. En dehors de la Pale anglaise, une zone englobant l’actuel Dublin et ses environs, les seigneurs gaéliques et normands-irlandais conservaient une grande autonomie vis-à-vis de la couronne britannique. Cette période solidifia une double identité : un noyau irlandais natif, désormais chrétien et parlant irlandais, aux côtés d’une élite étrangère partiellement intégrée.

Le XVIe siècle marqua un tournant avec la conquête des Tudors, alors que l’Angleterre cherchait à imposer une autorité centralisée sur toute l’Irlande. Henri VIII se déclara roi d’Irlande en 1541, introduisant la politique de « reddition et réattribution », qui obligeait les seigneurs gaéliques à se soumettre à la domination anglaise en échange de la conservation de leurs terres sous des titres féodaux. Beaucoup s’y conformèrent formellement mais préservèrent les pratiques traditionnelles, limitant l’efficacité de la politique et continuant à frustrer le désir de la couronne britannique d’établir pleinement son autorité sur l’Irlande. La Réforme, initiée par Henri et appliquée sous Élisabeth Ire, ne fit qu’approfondir les divisions. La plupart des Irlandais rejetèrent le protestantisme, en grande partie à cause de son association avec la domination anglaise, ce qui fit du catholicisme un marqueur de résistance et un élément plus central de l’identité irlandaise.

La persécution du catholicisme força également des alliances plus étroites entre nombre des « Vieux Anglais » ayant conservé leur foi catholique, et qui ressentaient désormais une plus grande affinité avec leurs voisins irlandais. Mieux éduqués que les Irlandais natifs, beaucoup devinrent de grands opposants aux reconquêtes de l’Irlande à partir de l’ère des Tudors. Un exemple est l’historien Geoffrey Keating, né dans une famille de Vieux Anglais gaelicisée à Tipperary en 1580. Surnommé « l’Hérodote de l’Irlande », Keating rassembla d’anciens manuscrits irlandais et traditions orales, les ordonnant et les archivant pour préserver leur existence face à l’effondrement de la tradition gaélique. Le point culminant de ce projet fut son œuvre majeure, Foras Feasa ar Éirinn (L’Histoire de l’Irlande), qui devint très populaire parmi les érudits en Irlande et renforça le sentiment d’une identité nationale partagée.

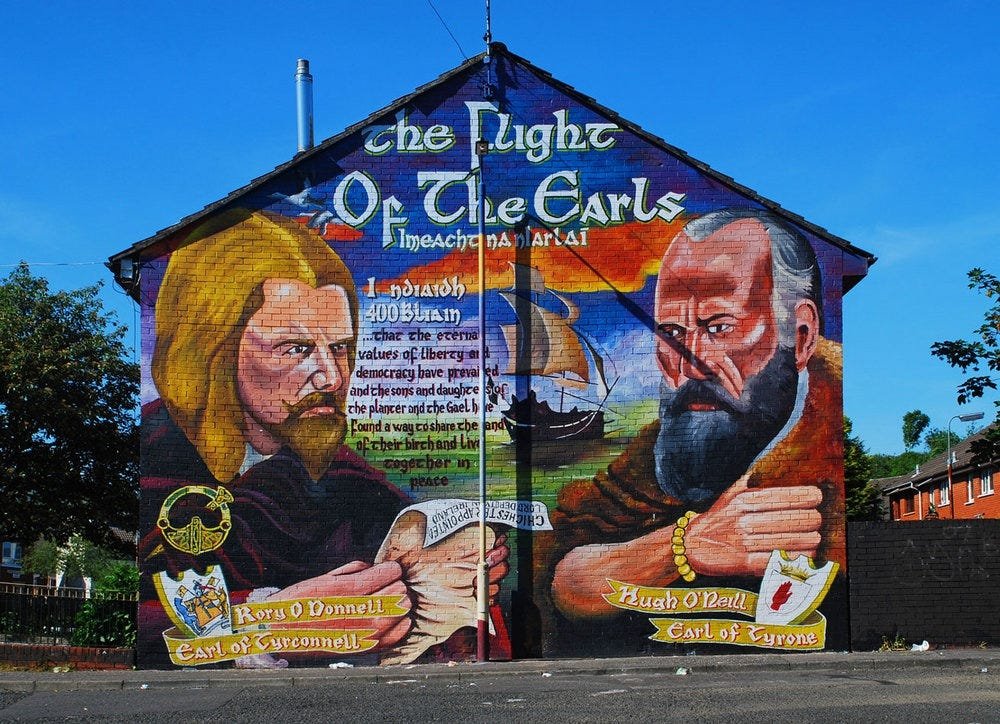

Le règne d’Élisabeth Ire vit des efforts militaires pour réprimer l’opposition, y compris les rébellions de Desmond (1569–1583) et la guerre de neuf ans (1594–1603). Cette dernière, menée par les seigneurs irlandais Hugh O’Neill et Hugh Roe O’Donnell, porta un coup sérieux au pouvoir anglais en Irlande. La confédération irlandaise rassembla des milliers de combattants, captura la majeure partie de l’île, remporta une série de victoires militaires et obtint une aide militaire de l’Espagne catholique. Cependant, les Anglais remportèrent une victoire décisive à la bataille de Kinsale en 1601, renversant le cours de la guerre. La fuite des comtes en 1607, lorsque O’Neill et d’autres chefs s’enfuirent en Europe (après que des nouvelles d’une autre rébellion planifiée parvinrent aux autorités britanniques), marqua l’effondrement final de l’ordre politique gaélique en Irlande. La plantation d’Ulster suivit, commençant en 1609, avec des terres confisquées aux propriétaires catholiques et attribuées à des colons protestants d’Angleterre et d’Écosse.

Le XVIIe siècle consolida davantage le contrôle anglais. En réponse à la dépossession continue des terres par un régime protestant de plus en plus agressif, la rébellion de 1641 vit les Irlandais gaéliques et les catholiques Vieux Anglais s’unir contre les colons protestants envahissants. Les rebelles catholiques parvinrent à s’emparer des deux tiers du pays, les forces royalistes ne tenant que Dublin, Cork et les environs, avec quelques milices protestantes tenant des parties d’Ulster. À partir du territoire capturé, les rebelles formèrent la Confédération catholique irlandaise, avec son gouvernement basé à Kilkenny. L’autogouvernance irlandaise sur une si grande partie du territoire de l’Irlande, et les rapports d’atrocités commises contre les colons protestants, provoquèrent une réponse sévère sous la forme de la conquête de l’Irlande par Oliver Cromwell, commençant en 1649.

Le résultat des campagnes brutales de Cromwell fut un choc démographique — jusqu’à 20 % de la population irlandaise mourut durant cette période de guerre, de famine et de peste — et une réduction drastique de la propriété foncière catholique au profit des colons protestants. Les lois pénales, introduites après la guerre williamite (1689–1691), restreignirent la participation politique, la propriété foncière et l’éducation des catholiques et des protestants non anglicans. Ces mesures établirent l’Ascendance protestante, une classe dirigeante minoritaire alignée sur la Grande-Bretagne, qui généra un mécontentement généralisé et durable parmi la population exclue. À ce stade, l’identité irlandaise commença à refléter davantage une expérience partagée de subordination et de résistance, les nombreuses tentatives infructueuses des Irlandais natifs pour briser le joug anglais créant, à travers les générations, un canon romantique de lutte nationaliste irlandaise.

Au XVIIIe siècle, l’Irlande fonctionnait comme un royaume subordonné au sein du système britannique, gouverné par un Parlement de Dublin qui servait les intérêts de l’Ascendance. Les politiques économiques restreignaient le commerce, et les lois pénales continuaient à marginaliser les catholiques et les dissidents presbytériens. Les Irlandais natifs, réduits à des fermiers locataires, faisaient face à des difficultés croissantes, tandis que la gentry catholique Vieux Anglaise avait également perdu de l’influence. En Ulster, les presbytériens, bien que protestants, rencontraient la discrimination de l’establishment anglican, alimentant le ressentiment. Les Lumières apportèrent des idées de souveraineté populaire et de liberté individuelle aux érudits en Irlande, ainsi qu’un esprit de zèle révolutionnaire, influençant les jeunes idéalistes dans des centres urbains comme Dublin et Belfast. Le succès de la Révolution américaine dans l’élimination de la domination britannique inspira davantage les nationalistes irlandais. Les Volontaires irlandais, formés en 1778 comme milice, devinrent une force politique, obtenant la Constitution de 1782, qui augmenta l’autonomie parlementaire. Cependant, ce corps restait sous contrôle britannique et excluait les non-anglicans, ne répondant pas aux griefs plus larges.

La Société des Irlandais Unis, fondée en 1791 à Belfast par des figures comme Theobald Wolfe Tone, émergea dans cet environnement. Le groupe s’inspira des idéaux de la Révolution française, mais chercha initialement une réforme parlementaire pacifique, y compris une extension du droit de vote et l’émancipation catholique. Il visait à unir les communautés religieuses de l’Irlande sous une lutte nationale commune contre la domination britannique. C’est ici que la lutte nationale irlandaise s’est mariée aux idéaux du républicanisme, un idéal politique sous lequel le pays s’unirait finalement pour sa lutte pour l’indépendance nationale au XXe siècle. Mais ce n’était que la forme politique — à ce moment-là, il y avait un peuple, une culture et une identité irlandaise clairement distincts, avec des racines remontant à l’Antiquité.

Des chasseurs-cueilleurs qui foulèrent ses rivages pour la première fois aux chrétiens parlant gaélique qui résistèrent à des siècles de conquête, l’histoire de l’Irlande est celle de la résilience. À travers des millénaires, des vagues de migration, de diffusion et de différenciation culturelle, d’incursions étrangères et de résistance ont forgé un peuple unique avec une culture riche. La conquête des Tudors et la domination anglaise ultérieure ont renforcé cette identité, la liant au catholicisme et à un désir romantique d’une Irlande à la fois gaélique et libre. La ferveur révolutionnaire des XVIIIe et XIXe siècles a cristallisé ces fils en une vision nationaliste plus distinctement moderne qui, portée par le courage et le sacrifice de l’une des générations les plus héroïques de l’Irlande, a remporté les victoires qui ont marqué le début de la fin de la domination britannique en Irlande.

Keith Woods

Recevez notre newsletter par e-mail !